生成AI活用人材育成プログラム

『AI Practitioner Course』

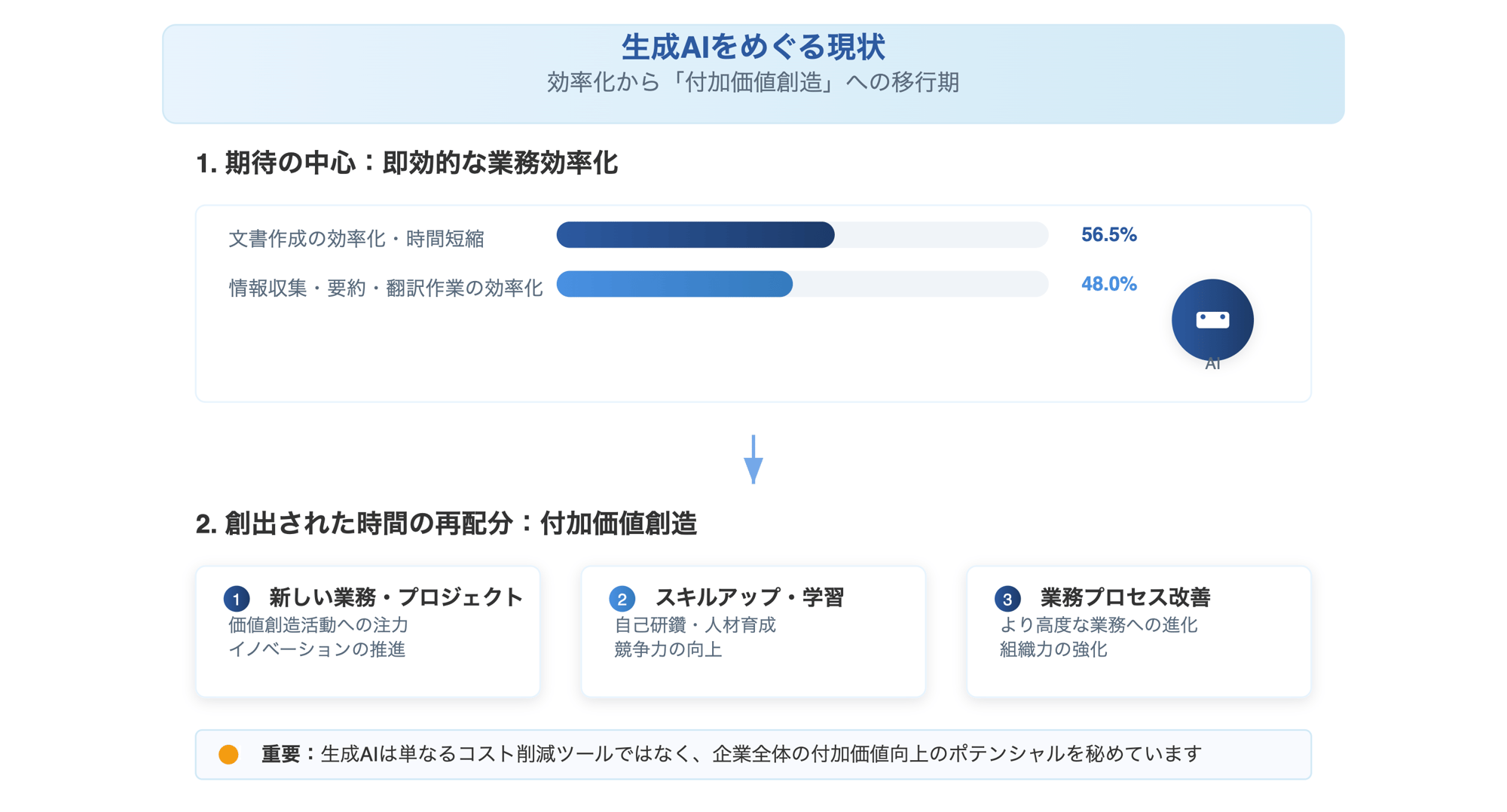

生成AIをめぐる現状:効率化から「付加価値創造」への移行期

多くの企業は生成AIに対し、まず「定型業務の即効的な効率化」を期待しています。しかし、実際に活用が進んだ企業では、それによって創出された時間が「新しい価値創造」や「人材育成」に再配分されるという、ポジティブなシフトが起こり始めています。

1. 期待の中心は「即効的な業務効率化」

企業が生成AIに期待する効果の上位は、以下の定型業務の効率化に集中しています。

- 文書作成の効率化・時間短縮 (56.5%)

- 情報収集・要約・翻訳作業の効率化 (48.0%)

これは、多くの企業が生成AIをまず「現場業務の生産性を上げるための即効性あるツール」として捉えている現状を示唆しています。

出典:マクロミル社『企業での生成AI活用の課題と可能性 ─調査データから見える「現状」と「定着」のための4つの提言』

2. 創出された時間は「付加価値創造」へ再配分

実際に生成AI活用によって業務時間が削減された従業員は、その時間をより付加価値の高い活動に充てています。

- 新しい業務・プロジェクト・価値創造

- スキルアップ・学習・自己研鑽

- 業務プロセスの改善・高度化

このことから、生成AIは単なるコスト削減ツールに留まらず、企業全体の付加価値を向上させるポテンシャルを秘めていることがわかります。

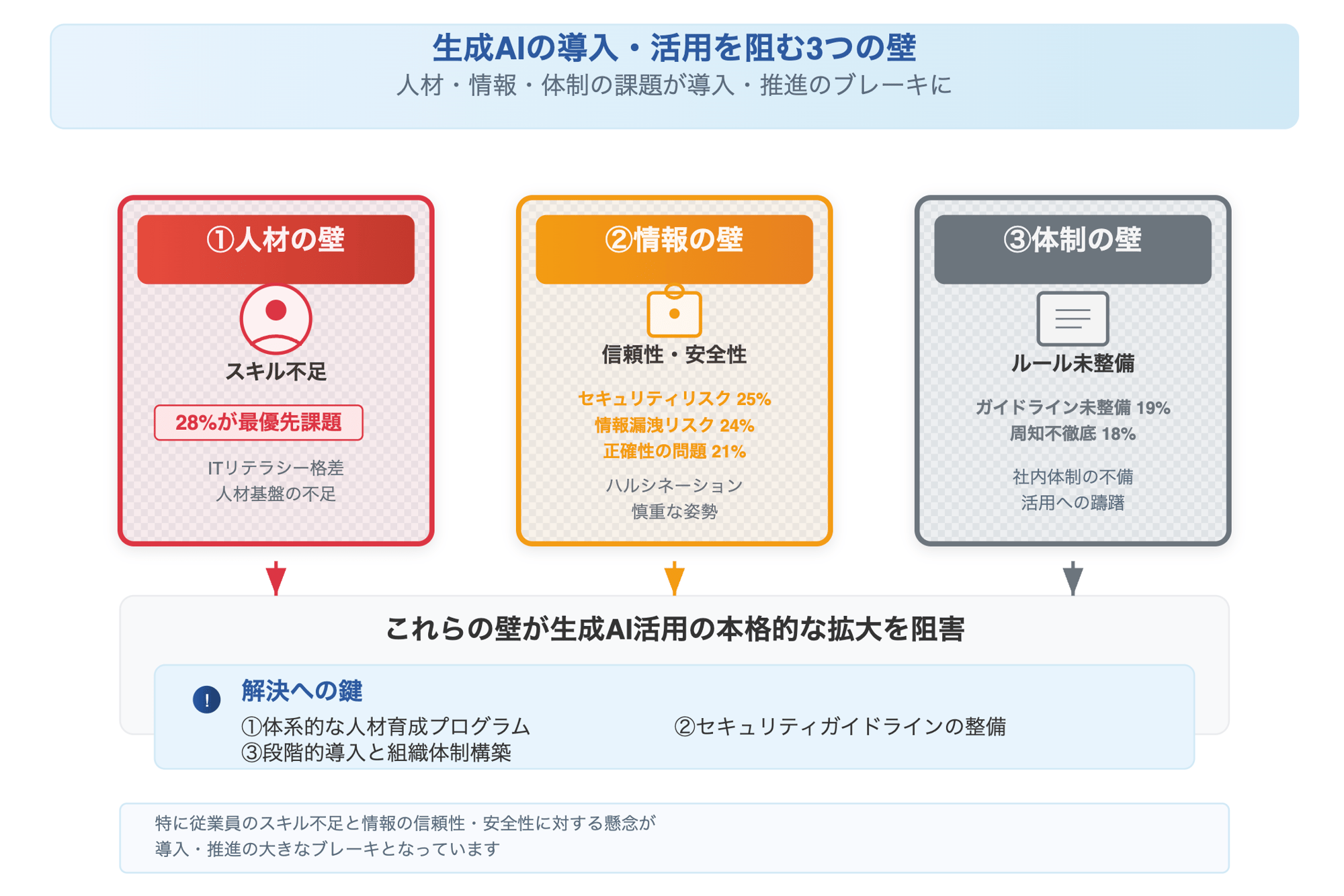

生成AIの導入・活用を阻む3つの壁

生成AIの本格的な活用拡大には、大きく分けて「人材」「情報」「体制」という3つの壁が存在します。特に、従業員のスキル不足と、情報の信頼性・安全性に対する懸念が、導入・推進の大きなブレーキとなっています。

①人材の壁

全社的なスキル不足とリテラシー格差

- 活用を阻む最大の課題は「社員のスキル不足・ITリテラシーの格差」であり、回答者の28%が最優先課題として挙げています。

- これは、生成AIを使いこなすための人材基盤が、ツールの導入スピードに追いついていない実態を示しています。

②情報の壁

信頼性・安全性への根強い懸念

- セキュリティリスクや情報漏洩、生成される情報の正確性(誤情報・ハルシネーション)といった懸念が課題の上位を占めています。

- セキュリティ・脆弱性のリスク(25%)、情報漏洩リスク(24%)、情報の正確性・信頼性の問題(21%)

- これらのリスクが、企業が積極的な活用に踏み切れない慎重な姿勢の背景にあります。

③体制の壁

ルールやガイドラインの未整備

- 「社内ルール・ガイドラインが未整備、または曖昧(19%)」「周知徹底されていない(18%)」といった、社内体制の不備も大きな課題です。

- 従業員が安心して利用するための拠り所となるルールがないことが、活用を躊躇させる一因となっています。

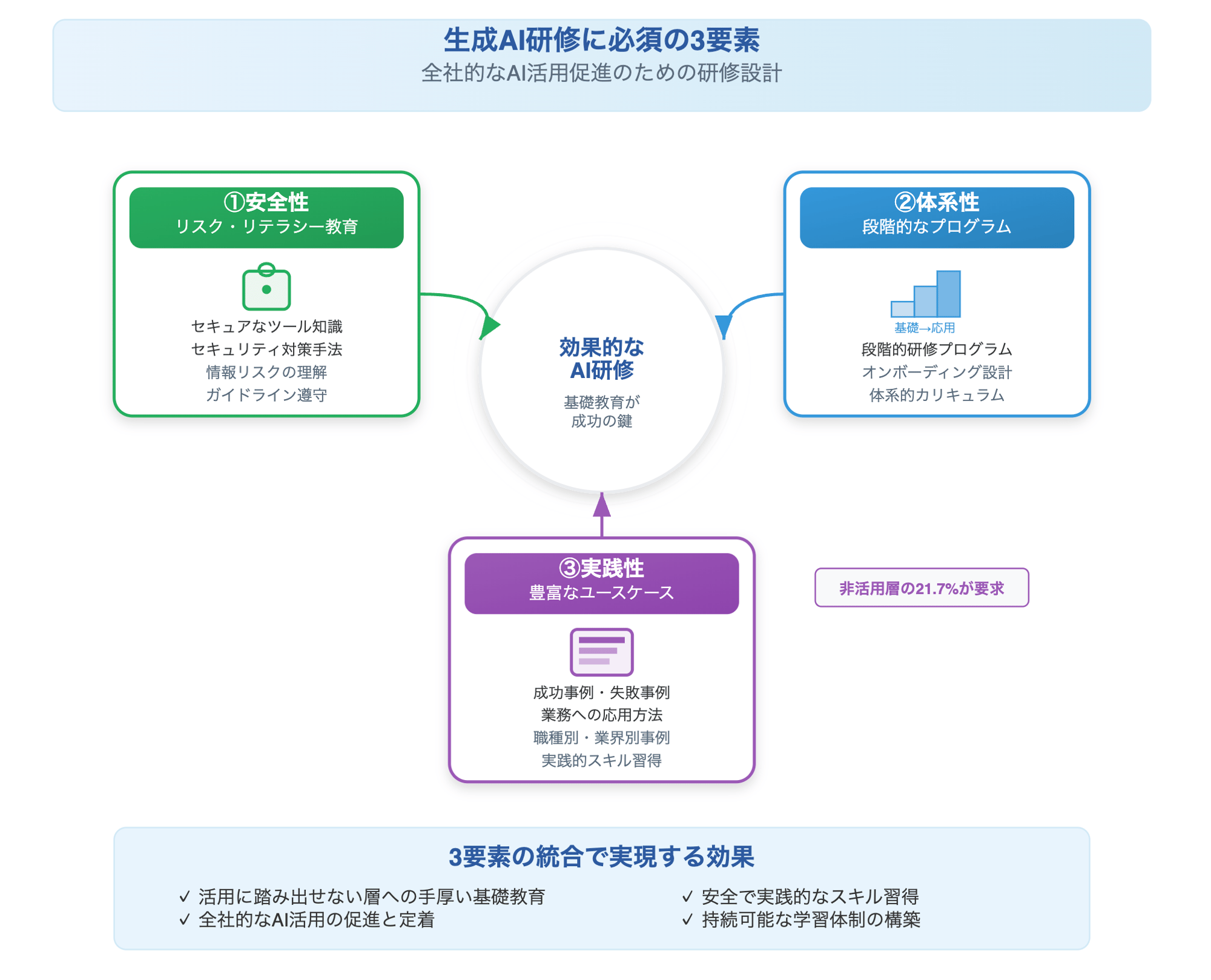

生成AI研修に必須の3要素

前述の課題を乗り越え、全社的なAI活用を促進するためには、研修に「体系性」「実践性」「安全性」の3つの要素を組み込むことが不可欠です。特に、活用に踏み出せない層への手厚い基礎教育が成功の鍵を握ります。

①安全性

安心して使うためのリスク・リテラシー教育

セキュリティや情報漏洩への懸念に応えるため、「安全に利用できるセキュアなツール(33.0%)」の知識や「セキュリティ対策の具体的な手法や事例(31.5%)」の提供が求められています。

全従業員が情報リスクを正しく理解し、企業のガイドラインに沿って安全にAIを活用するためのリテラシー教育が不可欠です。

②体系性

“何から学ぶか”を解決する段階的なプログラム

特にAIを「活用できていない層」は、「従業員向けの段階的な研修・教育プログラム(基礎~応用)」を最も強く求めています(35.7%)。

初心者がつまずきがちな「オンボーディング設計の空白」を埋め、誰もが第一歩を踏み出せるよう、基礎から応用までを網羅した体系的なカリキュラムが必要です。

③実践性

活用イメージを具体化する豊富なユースケース

非活用層は「他社の具体的な成功事例・失敗事例(詳細なユースケース含む)」を必要としています(21.7%)。

抽象的な機能説明だけでなく、自社の業務にどう応用できるかを具体的にイメージさせる、職種や業界ごとの豊富な事例を提供することが、実践的なスキル習得を促します。

本コースの特徴:座学とワークショップの組み合わせて確実な定着を実現

生成AIの基礎知識を学ぶ研修、ビジネスの現場での実践につながるワークショップによって、社内の生成AI活用をスムーズに定着させることができます。

①知識研修

(2時間×2回)

生成AIを業務利用し始める前に必ず知っておいてほしい最低限の知識を合計4時間で網羅的にお伝えします。

- 第1回:生成AIの基礎知識、自社指定AIの基本操作と機能解説、活用時のリスク、活用ガイドラインの解説

- 第2回:プロンプトテクニックの基礎、追加指示や深掘りテクニック、応用的な機能の解説

②ワークショップ

(2〜3時間×4回)

業務で実際に使用し業務効率を改善できるように、具体的な事例をもとにした演習型のワークショップを提供します。

ワークショップのテーマや演習内容はご希望に応じて自由に組み合わせが可能です。例えば「文章作成」を4回連続で行うこともできます。

選択可能なテーマ例

- 知的作業の高速化 編(企画・管理業務)

- 伝わる文章作成 編(営業・マーケ・広報業務)

- データ整理・分析 編(データ活用業務)

- 現場の課題解決 編(R&D・製造・人事業務)

【知識研修】カリキュラムの詳細

■Day1:知識研修・基礎(2時間)

生成AIを業務に活用するための基礎知識と基本操作を習得します。「使い方が分からない」という最初の壁を突破し、成功体験を積むことを目指します。

第1部:生成AIに関する基礎知識

生成AIの基本的な概念、歴史、主要なモデル(LLM、画像生成AIなど)、そしてビジネスにおける可能性と影響について学習します。

第2部:自社指定AIの基本操作と機能解説

貴社で導入されている特定の生成AIツールのインターフェース、プロンプト入力の基本、主要な機能などを実践的に学びます。

第3部:活用時のリスクと活用ガイドラインの解説

生成AI利用における情報漏洩リスク、著作権問題、倫理的課題などを認識し、安全かつ効果的にAIを活用するための社内ガイドラインを理解します。

※使用する生成AIツールはChatGPT、Gemini、MicrosoftCopilot、Claudeからご指定いただけます

■Day2:知識研修・実践(2時間)

質の高い回答を引き出すための「指示(プロンプト)」の基本技術を習得します。高度な機能についても解説し、生成AIツールのフル機能を使いこなせることを目指します。

第1部:プロンプトテクニックの基礎

生成AIとの対話において最も重要な「プロンプトの基本原則」や「効果的な質問の構造」など、AIを使い始めるための必須テクニックを習得します。高品質な回答を引き出すための土台を築きます。

第2部:追加指示や深掘りテクニック

AIからの回答をさらに洗練させるための「具体例の提示」や「制約条件の追加」、「深掘り質問」など、より高度な指示出しの方法を学びます。実践的な演習を通じて、望むアウトプットを効率的に得るスキルを磨きます。

第3部:より高度な機能の解説

ディープリサーチ機能やカスタムAI作成機能など、貴社で導入されている特定の生成AIツールの高度な機能について、どんなことができるのか。どんなシーンで使えるのかについて解説します。

【ワークショップ】カリキュラムの詳細

■Day3~6:ワークショップ

実際の業務を想定したワークショップで、生成AIを業務に実践的に活用するための具体的な課題解決アプローチを学びます。各回ごとに2問の演習にグループで取り組み、グループ発表をすることで参加者間の知識の共有を促します。

【ワークショップ】カリキュラムの詳細

■Day3~6:ワークショップ

実際の業務を想定したワークショップで、生成AIを業務に実践的に活用するための具体的な課題解決アプローチを学びます。各回ごとに2問の演習にグループで取り組み、グループ発表をすることで参加者間の知識の共有を促します。

①知的作業の高速化(企画・管理系)

情報収集・調査・分析、議事録要約、ブレストなど、知的作業の前処理・準備領域を深掘りします。

②伝わる文章作成

(営業・マーケ・広報系)

提案書、プレスリリース、メルマガ、SNS投稿など、ターゲットや目的に合わせた文章作成スキルを磨きます。

③データ整理・分析(データ活用系)

アンケートの自由回答の分類、顧客からのフィードバック分析、簡易的な市場調査など、「記録を整理して伝える」系の業務に焦点を当てます。

④現場の課題解決(R&D・製造・人事系)

技術文献の調査、作業マニュアルの改善案、社内規定に関するQ&A作成など、これまで活用が伸び悩んでいた部門特有の課題解決に挑戦します。

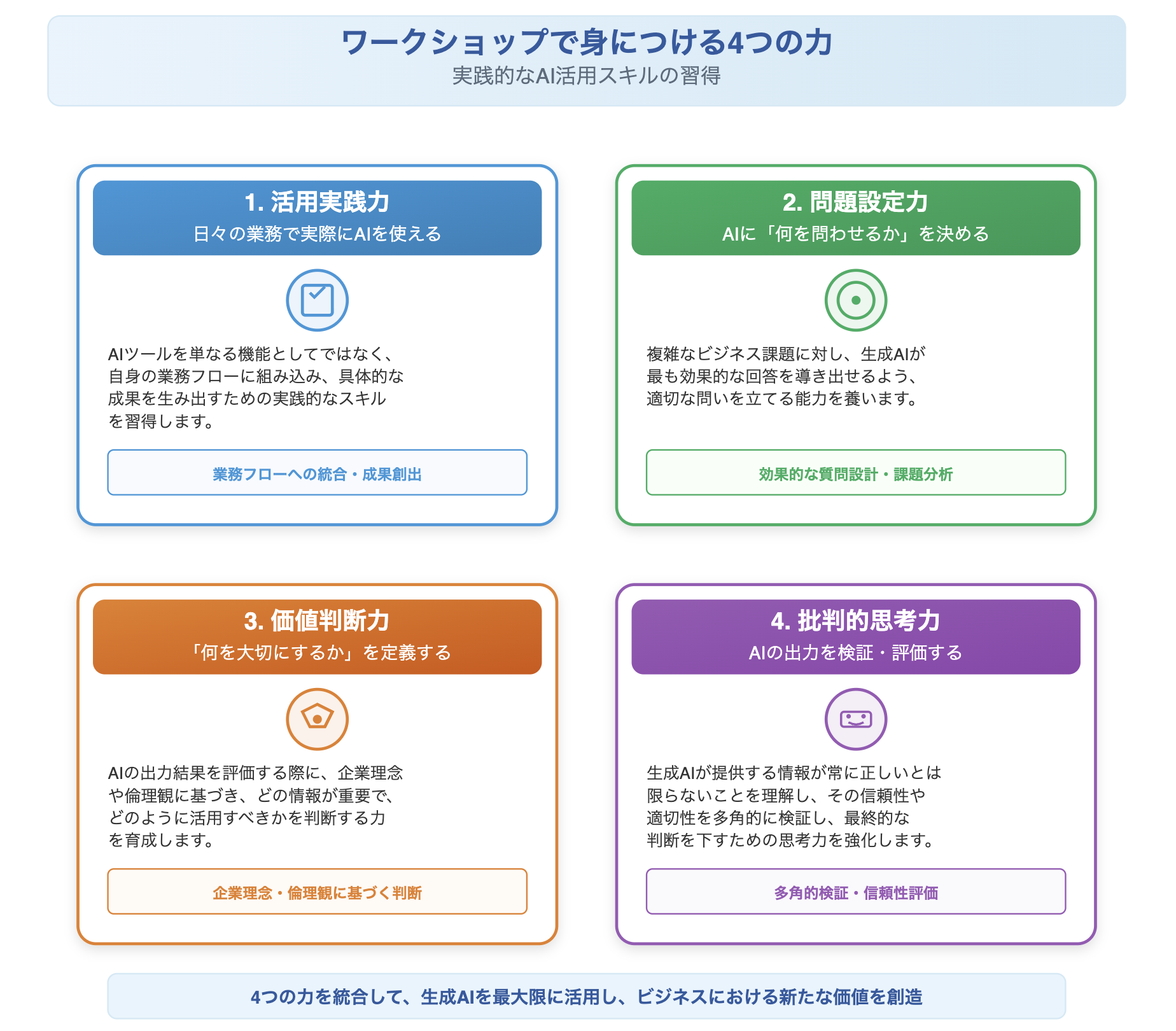

ワークショップで身につける力

本ワークショップを通じて、受講者が生成AIを最大限に活用し、ビジネスにおける新たな価値を創造するための重要な能力を習得します。

1. 日々の業務で実際にAIを使える

活用実践力

AIツールを単なる機能としてではなく、自身の業務フローに組み込み、具体的な成果を生み出すための実践的なスキルを習得します。

2. AIに「何を問わせるか」を決める

問題設定力

複雑なビジネス課題に対し、生成AIが最も効果的な回答を導き出せるよう、適切な問いを立てる能力を養います。

3. 「何を大切にするか」を定義する

価値判断力

AIの出力結果を評価する際に、企業理念や倫理観に基づき、どの情報が重要で、どのように活用すべきかを判断する力を育成します。

4. AIの出力を検証・評価する

批判的思考力

生成AIが提供する情報が常に正しいとは限らないことを理解し、その信頼性や適切性を多角的に検証し、最終的な判断を下すための思考力を強化します。

演習レパートリー

ワークショップの演習レパートリーは、4つの大分類の中に、より具体的な演習テーマを用意しています。演習テーマは各企業のご要望に応じて新たに作成することも可能です。

1. 知的作業の高速化

思考の準備段階(情報収集・整理・構造化)をAIで劇的に効率化し、より創造的な業務に時間を再配分できることを体感します。

演習のテーマ例:- 長文議事録の要点抽出

- 競合Webサイトの比較分析

- 複雑な業界ニュースの解説

- SWOT分析の実施

- 新規事業の壁打ち

- プレゼンテーション構成案の作成

- インタビュー質問項目の作成

- 思考の構造化(マインドマップ)

- プロジェクト計画のタスク洗い出し

- イベント企画のアイデア出し

2. 伝わる文章作成

ターゲットや媒体の特性をAIに理解させ、人の心を動かす最適な表現を創出する「クリエイティブ・パートナー」としての活用法を習得します。

演習のテーマ例:- ペルソナ別キャッチコピー作成

- SNS媒体別投稿文の作成

- 営業メールのパーソナライズ

- 採用募集要項の魅力化

- 導入事例記事のストーリー化

- ステップメールのシナリオ作成

- セミナーの案内文作成

- 難解な規約の平易化

- プレスリリースのタイトル案出し

- 謝罪文のドラフト作成

3. データ整理・分析

手作業では膨大な時間がかかる定性データ(自由回答、レビューなど)の分析に生成AIを活用し、ビジネス改善のためのインサイトを発見するスキルを身につけます。

演習のテーマ例:- 顧客レビューの長所・短所抽出

- 自由回答のテーマ別分類

- ネガティブ意見の緊急度判定

- コールセンター通話ログの要約

- 新機能アイデアの収集

- 自然言語によるExcel関数作成

- アンケート設問のバイアスチェック

- ユーザーペルソナの素案作成

- Pythonによる簡易データ分析コード生成

- 失注理由の分析

4. 現場の課題解決

各部門が持つ専門的な文書やデータをAIに学習させることで、日常業務の効率化、リスク管理、ナレッジ共有が実現できることを発見し、自部門でのユースケースを創出します。

演習のテーマ例:- 社内規定Q&Aボット化

- 作業マニュアルの改善提案

- 専門論文の要約と応用アイデア

- 契約書の簡易リスクチェック

- 新人研修プログラムの立案

- ヒヤリハット報告書の傾向分析

- 技術仕様書からのテスト項目作成

- 法令改正の社内影響分析

- 過去の設計書からのナレッジ抽出

- トラブルシューティングガイドの自動生成

研修実施の概要

実施までの流れ

①ヒアリング

人材育成に関するご要望や課題をヒアリングさせていただきます。

②ご提案

貴社に合わせた研修コースやカスタマイズをご提案、お見積り致します。

③ご契約手続き

研修内容が確定次第、ご契約となります。

④研修準備

開催日程の調整、受講者リストの確定、演習内容の確認など、研修開始に向けた準備を行います。

⑤対面で研修を実施します。

人材育成に関するご要望や課題をヒアリングさせていただきます。

⑥振り返り

研修終了後にアンケートを実施し、研修の効果をレポートします。

実施要項

・受講可能人数

基礎知識研修には人数の制限はありません。ワークショップは1回につき4〜20名様でのお申し込みをお願いしております。(企業単位でのお申込みになります。個人でのお申し込みは承れません。)

・研修場所

原則対面での開催となります。

・スケジュール

研修の実施日、開始・終了時間は柔軟に対応可能です。営業担当とのお打ち合わせの後、研修開始の1か月以上前に受講スケジュールの確定をお願いしております。

・費用

受講者数やカリキュラム内容のカスタマイズなどのご要望に応じて変動いたします。ご予算にあわせてのご提案もできますので、お気軽にお問い合わせください。

料金

| 項目 | 内容 | 金額 |

| 知識研修 |

|

26万円〜 |

| ワークショップA型 |

|

17万円〜/回 |

| ワークショップB型 |

|

13万円〜/回 |